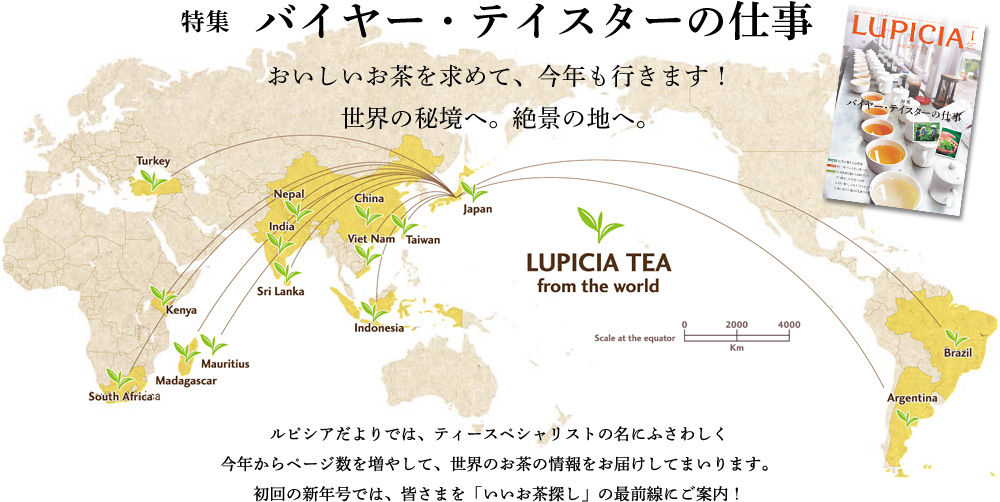

皆さんはこの地図は何だと思われますか? どこかのエアラインの路線図? いいえ、違います。ルピシアのティーバイヤーチームがこれまでに行っている、買いつけの旅行先を示した地図なんです。

インド、セイロン(スリランカ)、中国、台湾の各地はもちろんのこと、近年実力をつけてきた東南アジアやアフリカの国々、さらにはルイボスティーを求めて南アフリカへ、マテ茶を求めて南米へ飛ぶこともあります。

なぜこれほど旅するかといえば、ルピシアは日本での「産地・農園特定のお茶」のパイオニアとして、お客様に「その土地でいちばんいいお茶」をお届けしたいから。お茶は農産物ですから、同じ産地・農園でも、作り手の姿勢やお茶の木の生えている場所によって、またその年の気候や収穫時期などによって、できあがりが驚くほど異なってきます。そのひとつひとつを直に目で見て、テイスティングして、最もおいしくて、安心で、リーズナブルで、ときにはうれしい驚きのある収穫を手に入れなければなりません。だからこそ、すべて農園任せ、業者任せにだけというわけにはいかないのです。

ルピシアだよりでは、ティースペシャリストの名にふさわしく今年からページ数を増やして、世界のお茶の情報をお届けしてまいります。初回の新年号では、皆さまを「いいお茶探し」の最前線にご案内!

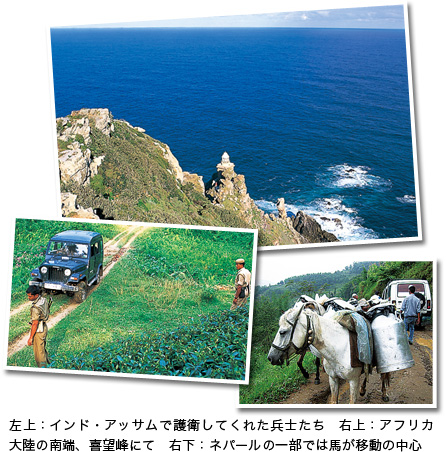

日本で茶畑といえば、静岡や宇治などの穏やかな風景を思い出します。でも世界のお茶農園には、ジャングルの中や険しい山中など、秘境といえる場所がとても多いのです。また国際的にはそういった辺境は政府の目が届きにくいため、治安が悪いこともしばしば。

だから買いつけの出張も、ときにはちょっとした冒険旅行になります。

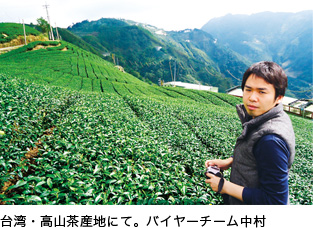

まる1日飛行機を乗り継いだ後、床に開いた穴から地面が見える車に乗って、さらに1日でこぼこ道を揺られていく、などというのはまだ序の口。土砂崩れで車道が通行止めで、スーツ姿のまま山道を半日歩いて農園までたどり着いた、などということも。台湾の希少な高山茶の農園には、荷物用のゴンドラに乗って断崖絶壁の谷を渡らないと行けない場所もありました。南アジアやアフリカの国々では、カメラを構えたとたんに軍人に銃を突きつけられたり、逆に武装軍人に警護してもらって農園まで行ったこともあります。

でも、いざ農園に着いて絶品のお茶に出会うと、苦労もすべて吹き飛んでしまうのです。

だから買いつけの出張も、ときにはちょっとした冒険旅行になります。

まる1日飛行機を乗り継いだ後、床に開いた穴から地面が見える車に乗って、さらに1日でこぼこ道を揺られていく、などというのはまだ序の口。土砂崩れで車道が通行止めで、スーツ姿のまま山道を半日歩いて農園までたどり着いた、などということも。台湾の希少な高山茶の農園には、荷物用のゴンドラに乗って断崖絶壁の谷を渡らないと行けない場所もありました。南アジアやアフリカの国々では、カメラを構えたとたんに軍人に銃を突きつけられたり、逆に武装軍人に警護してもらって農園まで行ったこともあります。

でも、いざ農園に着いて絶品のお茶に出会うと、苦労もすべて吹き飛んでしまうのです。

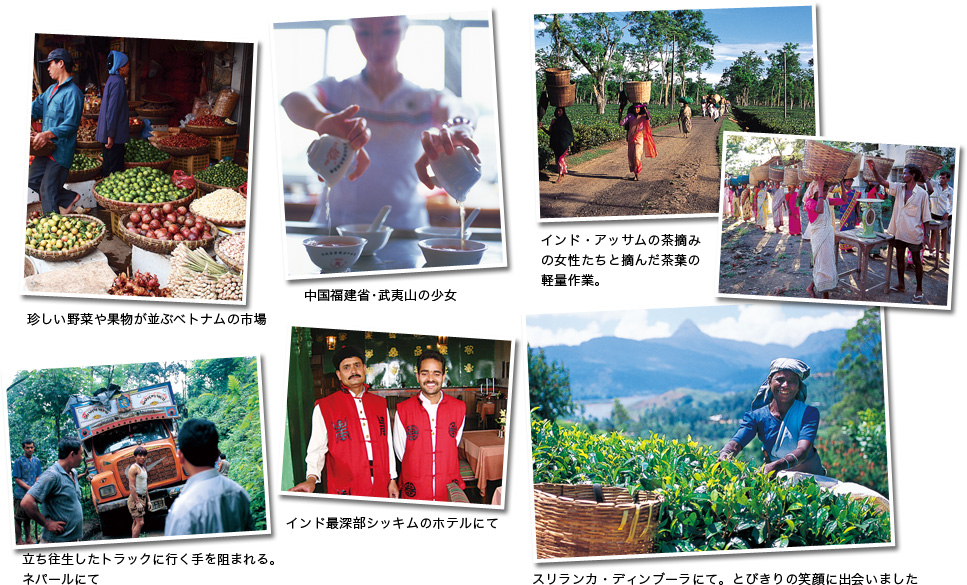

農園に着いたバイヤーチームの仕事は、まずはひたすらテイスティングを重ねることです。畑の違い、茶樹の違い、収穫時期や摘み取り方の違い、製法の違い。それぞれについて、茶葉の色・形・香り・手触りから、浸出させたお茶の味・香り・水色、お茶殻の色・形や香り、ポットの残り香までを、入念にチェックしていきます。

面白いのはテイスティングに使う茶器セット。独特の方法で行う日本茶以外は、世界のどこの農園に行っても、形状や使い方がほぼ共通しているということです。基本は、小さな注ぎ口と蓋のついたマグカップのようなテイスティングポットと、丸みのあるシンプルなカップのセット。中国でも烏龍茶の場合に、テイスティングポットが取っ手のない蓋碗(がいわん)に代わるだけで、基本は同じ。定量の茶葉を入れたテイスティングポットを並べ、次々に熱湯を注いでは蓋をしていきます。時間が来たら、テイスティングポットをカップの上にカチャッ、カチャッと横たえていけば、全アイテム浸出完了!テイスティングポットをカップから外し、中の茶殻を蓋の裏に出しておけば、お茶とお茶殻、ポットの残り香のすべてがチェックできるようになります。同じ条件で多くのお茶を同時にいれて比較するために、実に合理的にできているのです。

ねらいをつけたお茶が決まったら、買いつけ交渉に入ります。生産者との意見交換も、テイスティングと同じくらい大切な仕事。お客様のニーズと販売者としての熱い思いを伝えるルピシア側と、生産者のプライドとこだわりが交差します。残念ながら、仕入しない場合もあるのですが、来年のよりよい収穫に向けて、摘み取り時期や製茶方法を一緒に考えたりすることも、バイヤーチームの重要な仕事のひとつなのです。

面白いのはテイスティングに使う茶器セット。独特の方法で行う日本茶以外は、世界のどこの農園に行っても、形状や使い方がほぼ共通しているということです。基本は、小さな注ぎ口と蓋のついたマグカップのようなテイスティングポットと、丸みのあるシンプルなカップのセット。中国でも烏龍茶の場合に、テイスティングポットが取っ手のない蓋碗(がいわん)に代わるだけで、基本は同じ。定量の茶葉を入れたテイスティングポットを並べ、次々に熱湯を注いでは蓋をしていきます。時間が来たら、テイスティングポットをカップの上にカチャッ、カチャッと横たえていけば、全アイテム浸出完了!テイスティングポットをカップから外し、中の茶殻を蓋の裏に出しておけば、お茶とお茶殻、ポットの残り香のすべてがチェックできるようになります。同じ条件で多くのお茶を同時にいれて比較するために、実に合理的にできているのです。

ねらいをつけたお茶が決まったら、買いつけ交渉に入ります。生産者との意見交換も、テイスティングと同じくらい大切な仕事。お客様のニーズと販売者としての熱い思いを伝えるルピシア側と、生産者のプライドとこだわりが交差します。残念ながら、仕入しない場合もあるのですが、来年のよりよい収穫に向けて、摘み取り時期や製茶方法を一緒に考えたりすることも、バイヤーチームの重要な仕事のひとつなのです。

お茶の生産国の中には、スリランカなど、農園との直接交渉がなく競売が原則となっている国もあります。その場合はオークション期間は会場と国際電話をつなぎっぱなしにしてのやり取りが中心になります。ルピシアのバイヤーチームは、そういった国々でも産地の直接訪問が大切だと考えています。

「実際に行ってみないとわからない現地の雰囲気や情報、生産者の方々との直接の出会いとつながりが、我々にとってはとても重要なのです」と、バイヤーチームの中村は語ります。

お茶づくりには、農園の環境を整え、茶樹を育て、摘み、製茶し、セレクト・梱包・出荷するすべての過程で多くの人手がかかります。また、農園だけでなく現地の市場や街を探索し、喫茶文化や食文化を直接体験することで、よりおいしいいれ方や楽しみ方がわかってきます。茶葉そのものだけでなく、その背後にある人々の思いや文化をよく知ることで、生産者との信頼関係による毎年の品質向上、そして最終的には皆様にお届けする製品の魅力につながっていくのです。

「この間はインドネシアとベトナムに行ってきたばかりですが、本当にすばらしい、日本ではまだあまり知られていない産地・農園を見つけることができました。今後、産地の豊かなお茶文化とともにご紹介していこうと思っていますので、ぜひ楽しみにお待ちください(中村)」

「実際に行ってみないとわからない現地の雰囲気や情報、生産者の方々との直接の出会いとつながりが、我々にとってはとても重要なのです」と、バイヤーチームの中村は語ります。

お茶づくりには、農園の環境を整え、茶樹を育て、摘み、製茶し、セレクト・梱包・出荷するすべての過程で多くの人手がかかります。また、農園だけでなく現地の市場や街を探索し、喫茶文化や食文化を直接体験することで、よりおいしいいれ方や楽しみ方がわかってきます。茶葉そのものだけでなく、その背後にある人々の思いや文化をよく知ることで、生産者との信頼関係による毎年の品質向上、そして最終的には皆様にお届けする製品の魅力につながっていくのです。

「この間はインドネシアとベトナムに行ってきたばかりですが、本当にすばらしい、日本ではまだあまり知られていない産地・農園を見つけることができました。今後、産地の豊かなお茶文化とともにご紹介していこうと思っていますので、ぜひ楽しみにお待ちください(中村)」

バイヤー・テイスターの仕事は華やかな(?)出張ばかりではありません。日本のオフィスに帰っても、多忙な毎日が待ちかまえています。ことにダージリンやウバなど名産地のクオリティーシーズンには、オフィスは国際宅配便の山。現地から何百、何千というサンプルが送られてくるのです。

「たとえばこの間のアッサムのクオリティーシーズンには、1つの紅茶を選ぶのに400種ものサンプルを試飲しました。それから販売時期が迫ってくると、目のまわるような忙しさになったりします。次々に到着する宅配便を玄関で待ち構えていて、受け取ってはテイスティングルームに走るような(笑)。もちろん現地に行って選ぶことも多いのですが、その場合は事前に送っておいた日本の水で試飲するようにしています」

買いつけるお茶が決まっても、こんどはお茶の輸入プロセスで、トラブルの可能性が待ち受けています。

「お茶が厳しい農薬検査や通関を無事にパスしても油断できません。先日インドの港を出航した貨物船が沈没。幸いにも乗組員は無事に救出され、荷物のコンテナも助かりましたが、あやうく大事な紅茶が台無しになりかけました。道路や交通事情の悪い海外の山岳部では、運送トラックの横転事故などもままあります。無事に店頭やお客様の元にお届けできるまで、本当に気の抜けない仕事です」と、最後は苦笑する中村でした。

「たとえばこの間のアッサムのクオリティーシーズンには、1つの紅茶を選ぶのに400種ものサンプルを試飲しました。それから販売時期が迫ってくると、目のまわるような忙しさになったりします。次々に到着する宅配便を玄関で待ち構えていて、受け取ってはテイスティングルームに走るような(笑)。もちろん現地に行って選ぶことも多いのですが、その場合は事前に送っておいた日本の水で試飲するようにしています」

買いつけるお茶が決まっても、こんどはお茶の輸入プロセスで、トラブルの可能性が待ち受けています。

「お茶が厳しい農薬検査や通関を無事にパスしても油断できません。先日インドの港を出航した貨物船が沈没。幸いにも乗組員は無事に救出され、荷物のコンテナも助かりましたが、あやうく大事な紅茶が台無しになりかけました。道路や交通事情の悪い海外の山岳部では、運送トラックの横転事故などもままあります。無事に店頭やお客様の元にお届けできるまで、本当に気の抜けない仕事です」と、最後は苦笑する中村でした。

こうしてルピシアが購入しているお茶は、世界30カ国のお茶産地から、ハーブやスパイスなども加えると約800種。量にしておよそ650トンで、ティーカップに換算すれば約6・5億カップ分になります。量以上に、とにかく品揃えと品質ではどこにも負けないと自負しています。

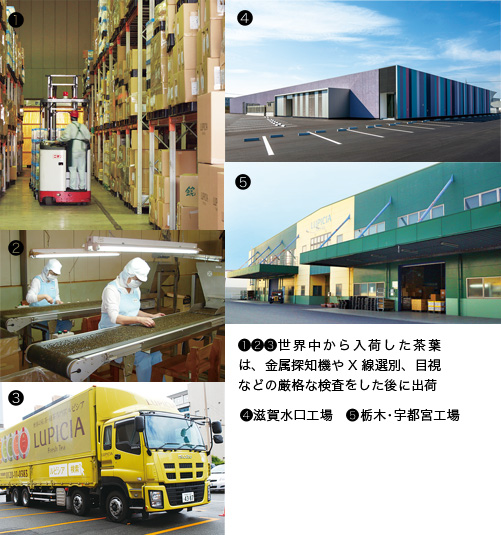

さて、世界中から集められたお茶は、異物除去(金属探知機、目視などの複数チェック)を経た後に計量され、産地農園特定のお茶ならそのまま小分け工程を経て、全国のルピシアのお店やお客様のもとに届けられます。またオリジナルブレンドやフレーバードティーなどは、ブレンダ―が指定する比率でブレンドされ、過去ロットとの比較を含めた官能検査を経て出荷されます。

出荷前の製品で実際にお茶をいれての、味・香りなど品質の最終チェックも、テイスターの大切な仕事のひとつです。

ルピシアの掲げる「ティースペシャリスト」の意味するところは、仕事も遊びも食生活も本気で楽しむ姿勢。なかなかその境地にまでは至れませんが、それを目指して日々奮闘しているのが、ルピシアのバイヤー・テイスターチームの毎日なのです。

さて、世界中から集められたお茶は、異物除去(金属探知機、目視などの複数チェック)を経た後に計量され、産地農園特定のお茶ならそのまま小分け工程を経て、全国のルピシアのお店やお客様のもとに届けられます。またオリジナルブレンドやフレーバードティーなどは、ブレンダ―が指定する比率でブレンドされ、過去ロットとの比較を含めた官能検査を経て出荷されます。

出荷前の製品で実際にお茶をいれての、味・香りなど品質の最終チェックも、テイスターの大切な仕事のひとつです。

ルピシアの掲げる「ティースペシャリスト」の意味するところは、仕事も遊びも食生活も本気で楽しむ姿勢。なかなかその境地にまでは至れませんが、それを目指して日々奮闘しているのが、ルピシアのバイヤー・テイスターチームの毎日なのです。