バレンタインデーを控えて、街のチョコレート売り場は大にぎわい。なぜこんなに人気があるのでしょうか? 実はチョコレートは人にとっての媚薬(びやく)……惚れ薬だから、という説があります。

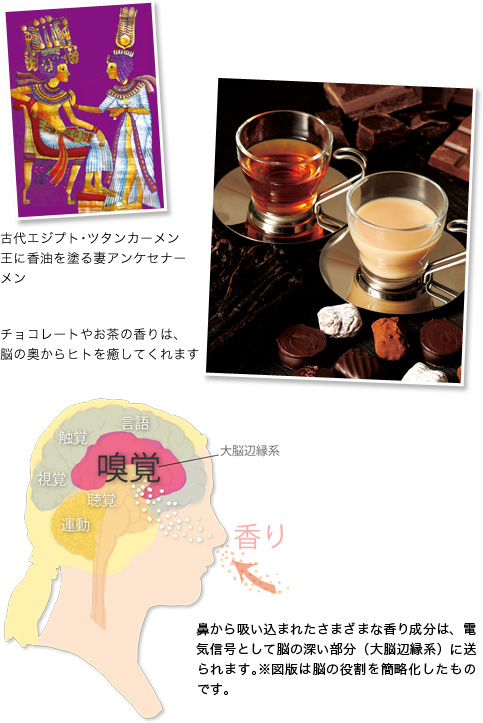

確かにチョコレートは、昔から媚薬効果があると考えられてきました。そして科学的にもチーズやお酒などと共通する香気成分であり、恋の高揚感にも似た「うっとりする」効果をもたらす脳内物質「フェネチルアミン」が多量に含まれていることが分かったときは、世界中が色めき立ちました。最近の心理学的研究では「チョコレートを食べているときは脳の活動がキスしているときよりも活発になる」とか「ブラックチョコレートはモルヒネに似た脳内物質=エンドルフィンの分泌をうながし、食べると幸福感が増す」などの実験結果も発表されています。またチョコレートのほろ苦く甘い香りは集中力や記憶力を高めるほか、テオブロミンなどリラックスをうながす成分が含まれていることがわかっています。

お茶のおいしさの核心は、香りにあります。香りの世界をひもといてみると、深くて不思議な世界が見えてきました。

古代エジプト人は、香料を邪悪なものから身を守る神聖なものと考えていました。クレオパトラは専用の香料工場にさまざまな香油を作らせ、カエサルをはじめ多くの男性たちを虜にしたといわれています。

エジプトに限らず、香料は世界中で宝石とならぶ貴重な嗜好品(しこうひん)として取引されてきました。チョコレートの原料であるカカオ豆や、お菓子作りに欠かせないバニラやシナモン、コーヒー豆やスパイス類、そしてお茶もその仲間です。

人間の五感の中でも、香りを司る嗅覚は、記憶を呼び覚ます不思議な効果があるとして注目されてきました。プルーストの小説『失われた時を求めて』の中に、マドレーヌを紅茶に浸したとき、その香りをきっかけに幼いころの記憶が蘇ってくるという有名なエピソードがあります。そのため、この作用を「プルースト効果」と呼ぶことがあります。

嗅覚のこの不思議な作用は、現代の科学によってしだいに解き明かされてきました。まず、感覚を受け止めている脳の構造です。左の図のように、視覚、聴覚、触覚などは、合理的な思考や言語をつかさどっている、脳の表面に近い部分で受け止められています。でも嗅覚は、脳の深い部分――「大脳辺縁系」と呼ばれる、記憶や激しい感情をつかさどる原始的な分野で受け止められています。つまり、香りは私たちの記憶や感情に直接届き、響き、心と本能に呼び掛けてくるのです。

もうひとつ、遺伝子学の成果についてもご紹介しておきましょう。人間の感覚を受け入れる遺伝子は、視覚が3〜4種類、触覚は9種類、聴覚に至ってはたった1種類なのにもかかわらず、嗅覚は約200〜1500種類と、飛びぬけて多いのです。ということは、嗅覚は本来、視覚や聴覚よりずっと大切で複雑な感覚だということ。そして、私たち人間の中にも、動物たちのような鋭い嗅覚を働かせる可能性が残されている、ということなのかもしれません。

エジプトに限らず、香料は世界中で宝石とならぶ貴重な嗜好品(しこうひん)として取引されてきました。チョコレートの原料であるカカオ豆や、お菓子作りに欠かせないバニラやシナモン、コーヒー豆やスパイス類、そしてお茶もその仲間です。

人間の五感の中でも、香りを司る嗅覚は、記憶を呼び覚ます不思議な効果があるとして注目されてきました。プルーストの小説『失われた時を求めて』の中に、マドレーヌを紅茶に浸したとき、その香りをきっかけに幼いころの記憶が蘇ってくるという有名なエピソードがあります。そのため、この作用を「プルースト効果」と呼ぶことがあります。

嗅覚のこの不思議な作用は、現代の科学によってしだいに解き明かされてきました。まず、感覚を受け止めている脳の構造です。左の図のように、視覚、聴覚、触覚などは、合理的な思考や言語をつかさどっている、脳の表面に近い部分で受け止められています。でも嗅覚は、脳の深い部分――「大脳辺縁系」と呼ばれる、記憶や激しい感情をつかさどる原始的な分野で受け止められています。つまり、香りは私たちの記憶や感情に直接届き、響き、心と本能に呼び掛けてくるのです。

もうひとつ、遺伝子学の成果についてもご紹介しておきましょう。人間の感覚を受け入れる遺伝子は、視覚が3〜4種類、触覚は9種類、聴覚に至ってはたった1種類なのにもかかわらず、嗅覚は約200〜1500種類と、飛びぬけて多いのです。ということは、嗅覚は本来、視覚や聴覚よりずっと大切で複雑な感覚だということ。そして、私たち人間の中にも、動物たちのような鋭い嗅覚を働かせる可能性が残されている、ということなのかもしれません。

一方、分析技術の進歩により、人間に香りを感じさせる物質は、20世紀に入ってどんどん明らかにされてきました。香り物質の種類はほとんど無限にあるといっていいほどなのですが、人間にとっての「いい香り」をもたらす物質は、それほど多くはありません。森のウッディー、花のフローラル、果実のフルーティー、柑橘系のシトラスなど。

実は、これらの代表的芳香成分のほとんどすべてが、お茶の葉の中に詰まっているのです。

この芳香成分を引き出すにはどうしたらいいのでしょう? それは、お茶の葉を傷つけること。そうすると細胞内のジュースが浸み出してきて空気の中の酸素に触れ、酸化発酵を起こします。切ったりんごが茶色くなるのと似たこのプロセスを通じて、茶葉の芳香成分がさまざまな形で表れてくるのです。

象徴的なのは、ダージリンの夏摘み・セカンドフラッシュと、台湾の東方美人(とうほうびじん)です。これらのお茶は、マスカテルと呼ばれるフルーティーな香りで有名ですが、それを生み出しているのは、なんと昆虫たち。ヨコバイ(通称ウンカ)と呼ばれる虫が茶葉をかじると、お茶の木は身を守るために、かじられたところに傷口を固める物質を集めます。その中に芳香成分が多量に含まれているので、あの強い香りが生まれているのです。

実は、これらの代表的芳香成分のほとんどすべてが、お茶の葉の中に詰まっているのです。

この芳香成分を引き出すにはどうしたらいいのでしょう? それは、お茶の葉を傷つけること。そうすると細胞内のジュースが浸み出してきて空気の中の酸素に触れ、酸化発酵を起こします。切ったりんごが茶色くなるのと似たこのプロセスを通じて、茶葉の芳香成分がさまざまな形で表れてくるのです。

象徴的なのは、ダージリンの夏摘み・セカンドフラッシュと、台湾の東方美人(とうほうびじん)です。これらのお茶は、マスカテルと呼ばれるフルーティーな香りで有名ですが、それを生み出しているのは、なんと昆虫たち。ヨコバイ(通称ウンカ)と呼ばれる虫が茶葉をかじると、お茶の木は身を守るために、かじられたところに傷口を固める物質を集めます。その中に芳香成分が多量に含まれているので、あの強い香りが生まれているのです。

ダージリンや東方美人に限らず、あらゆるお茶の香りは、人為的にお茶の葉を傷つけることで引き出されています。

まず、最もみずみずしい形で香りを引き出しているのは、日本茶です。摘んだ茶葉をすぐに蒸して殺青(さっせい=熱を加えて茶葉の酸化発酵を止めること)し、よく揉んでから乾燥させます。これで茶葉本来のグリーンノート(青々とした香り)が定着します。素材そのものの繊細な風味を楽しむ、日本料理と同じ感覚ですね。

これに対し中国の緑茶は、火にかけた釜の中で炒って殺青します。この方法だと加熱時に生まれる香ばしさの他に、茶葉の温度の上がり方にムラが出るので、酸化酵素が一部残り、その働きでフローラルノート(花の香り)やフルーティーノート(果物の香り)もほのかに引き出されます。日本にも九州の一部などに同様の製法による緑茶産地があります。

烏龍茶は、天日に干してある程度酸化発酵を進めてから、軽くゆすって傷をつけてはしばらく休ませる工程を繰り返し、花の香りや果物の香りを引き出しています。くわしくはこちら(「香る烏龍茶」)でご紹介していますが、香りのために最も技巧を凝らした製法だといえるでしょう。

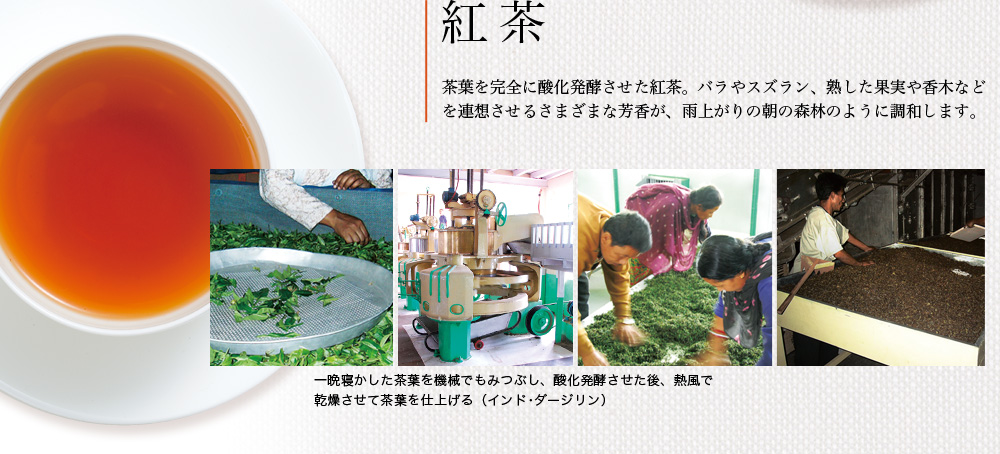

最後の紅茶は、茶葉をじっくりと揉みつぶしたり切り刻むことで、より深い酸化発酵を進めたお茶です。烏龍茶とは発酵プロセス自体もかなり異なり、フローラルな香りが際立つことが特徴です。茶葉の芳香成分の違いによって、セイロン紅茶のスズランのように爽やかな香りや、ダージリンのバラのように深い香りが生まれます。

いずれにしても、製造プロセスの違いによって、これほど多彩な香りが生み出される飲み物は、お茶の他にはありません。お茶の香りは、茶匠たちが長い歴史を通じて工夫を重ね、茶葉の中から引き出してきた、自然からのメッセージなのですね。

まず、最もみずみずしい形で香りを引き出しているのは、日本茶です。摘んだ茶葉をすぐに蒸して殺青(さっせい=熱を加えて茶葉の酸化発酵を止めること)し、よく揉んでから乾燥させます。これで茶葉本来のグリーンノート(青々とした香り)が定着します。素材そのものの繊細な風味を楽しむ、日本料理と同じ感覚ですね。

これに対し中国の緑茶は、火にかけた釜の中で炒って殺青します。この方法だと加熱時に生まれる香ばしさの他に、茶葉の温度の上がり方にムラが出るので、酸化酵素が一部残り、その働きでフローラルノート(花の香り)やフルーティーノート(果物の香り)もほのかに引き出されます。日本にも九州の一部などに同様の製法による緑茶産地があります。

烏龍茶は、天日に干してある程度酸化発酵を進めてから、軽くゆすって傷をつけてはしばらく休ませる工程を繰り返し、花の香りや果物の香りを引き出しています。くわしくはこちら(「香る烏龍茶」)でご紹介していますが、香りのために最も技巧を凝らした製法だといえるでしょう。

最後の紅茶は、茶葉をじっくりと揉みつぶしたり切り刻むことで、より深い酸化発酵を進めたお茶です。烏龍茶とは発酵プロセス自体もかなり異なり、フローラルな香りが際立つことが特徴です。茶葉の芳香成分の違いによって、セイロン紅茶のスズランのように爽やかな香りや、ダージリンのバラのように深い香りが生まれます。

いずれにしても、製造プロセスの違いによって、これほど多彩な香りが生み出される飲み物は、お茶の他にはありません。お茶の香りは、茶匠たちが長い歴史を通じて工夫を重ね、茶葉の中から引き出してきた、自然からのメッセージなのですね。

ところでお茶は、香りを放つだけでなく、閉じ込める作用も持っています。お茶殻をさまざまな匂い消しに活用している方も多いと思いますが、これは茶葉の臭い成分を吸着する作用を利用したもの。同様に、芳香を吸着させることで、さまざまなフレーバードティーが生まれます。

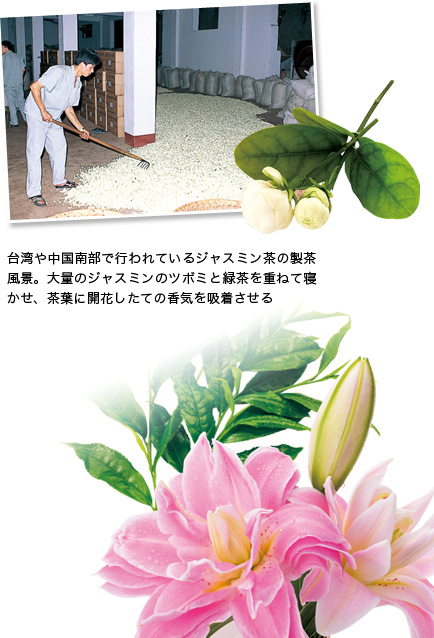

中国のジャスミン茶は、フレーバードティーの中でも元祖的な存在です。その製法は、製茶したての釜炒り緑茶に摘みたてのジャスミンの花のつぼみを大量に混ぜ込み、一晩寝かして茶葉の中でジャスミンを開花させ、香りを茶葉に移すというもの。最高級のジャスミン茶では、この工程を何度となく繰り返します。実際に目にすると、香りづくりにかける執念にも似た情熱が濃密な芳香とともに伝わってきて、まさに圧倒される思いです。

紅茶では、ベルガモットで香りづけしたアールグレイが古典的ですが、現在では香りのエッセンス(香油)づくりの技術の進歩で、いっそうバラエティに富んだ香りのお茶が楽しめるようになりました。

お茶をいれるとき、季節やTPO、体調などに合わせて、茶種を香りで選んでみてはいかがでしょう。気分が少し楽しくなること、うけあいです。なぜなら香りは、心の(脳の)奥深くに直接届く、「ときめきのメッセージ」なのですから。

中国のジャスミン茶は、フレーバードティーの中でも元祖的な存在です。その製法は、製茶したての釜炒り緑茶に摘みたてのジャスミンの花のつぼみを大量に混ぜ込み、一晩寝かして茶葉の中でジャスミンを開花させ、香りを茶葉に移すというもの。最高級のジャスミン茶では、この工程を何度となく繰り返します。実際に目にすると、香りづくりにかける執念にも似た情熱が濃密な芳香とともに伝わってきて、まさに圧倒される思いです。

紅茶では、ベルガモットで香りづけしたアールグレイが古典的ですが、現在では香りのエッセンス(香油)づくりの技術の進歩で、いっそうバラエティに富んだ香りのお茶が楽しめるようになりました。

お茶をいれるとき、季節やTPO、体調などに合わせて、茶種を香りで選んでみてはいかがでしょう。気分が少し楽しくなること、うけあいです。なぜなら香りは、心の(脳の)奥深くに直接届く、「ときめきのメッセージ」なのですから。